健全な読者の方には全く関係のない日本語

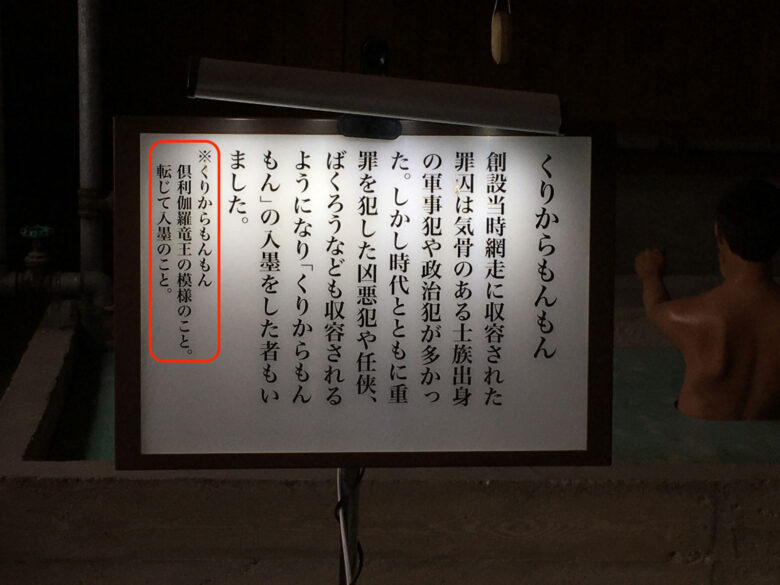

「くりからもんもん」をご存知でしょうか?任侠映画などで時々出てくる単語で、聞いた事ある人もいるかも知れません。

現代の日常会話には全く出てきませんし、筆者自身もこの単語を会話の中で使用した事は無いので今の20代の方なんかはまず知らないと思います。

筆者は勉強不足で、

「首からもんもん」=全身に総入れ墨を入れている人を指すのだと思って生きてきました。ですがどうやらその知識、間違っているらしいと。。調査します。

倶利伽羅(くりから)でした。

首からじゃない。もう聞き間違えレベル。低次元の解釈でした、、言ってて恥ずかしいレベル。なんですか?首からって?自分の適当さに呆れます。

倶利伽羅竜王から来てます。

くりからは不動明王の変化身「倶利迦羅竜王」の事を指しています。

倶利迦羅竜王は、火炎に包まれた竜が岩の上に立った宝剣に巻きつき、呑み込もうとしているさまで表されます。

くりからもんもんの「もんもん(紋紋)」は、模様の意味の「紋」を重ねた語か、火炎に包まれた竜から「燃え燃え」の意味といわれるが、前者の「模様」が語源であろうと言われています。

本来、くりからもんもんは倶利迦羅竜王の入れ墨を指す言葉ですが、背中一面に彫られることから「大きな入れ墨」についても言うようになり、そこから、単に「入れ墨」も言うようになった。

「入れ墨」を指して「もんもん」と言うのも、「くりからもんもん」から来ています。

これが倶利伽羅竜王です。

出典:時空旅人公式通販サイトより

そもそも倶利伽羅(くりから)って何でしょう?

倶利迦羅(くりから)とは、サンスクリット語のkulikaの音写でした。(サンスクリット語は古代インドで使われた標準文章語です)

倶利迦羅竜王は、岩上に直立する宝剣に火炎に包まれた黒龍が巻きついているさまで形象され、この竜王は不動明王の化身として特に崇拝され剣と火炎は一切の邪悪、罪障を滅ぼすといわれています。

江戸時代にはいると、博徒(ばくと=ばくち打ちの事)のあいだで背中に倶利迦羅竜王の刺青を背負うのが流行した様です。

それは、倶利迦羅竜王を、仏法を護るものから一人の人間を護るものへ、邪悪や罪を滅ぼすための力の表現が、他人を威嚇する力へと解釈が変わっていった事が要因です。

要するに、「縁起物、お守り」と「ケンカの時にビビらす為」の意味合いで流行したのですね。

結論

くりからもんもんは元を正すとサンスクリット語+日本語から来た造語だった。

首から〜じゃ無いのも衝撃でしたが、その語源が「サンスクリット語」から来ているのも衝撃的でした。

入れ墨もTATTOOも昔から「縁起物、お守り」の意味合いが非常に強く、元を正していくと自分が所属する民族の「宗教観」に行き着きます。

そんなことを考えて身の回りを見渡してみると木彫りの置物や、アクセサリー、全国各地にある大仏、神社仏閣、お祭り。毎朝放送される今日のラッキーな星座や血液型占い。身の回りは縁起物、お守りだらけ。

日本人は元来無宗教と言われていますが、実はそのルーツにある信心深さを感じます。

※もちろん「カッコいいから、ファッションだから」そんなもん知らんと言う意見も問題なしです。すべては自由です。

和彫の柄には様々な歴史やルーツがあるのでちょっと恐ろしいですが、調べていると面白いです。

コメント